70~80年代 ※ジャケットをクリックで曲が聴けます

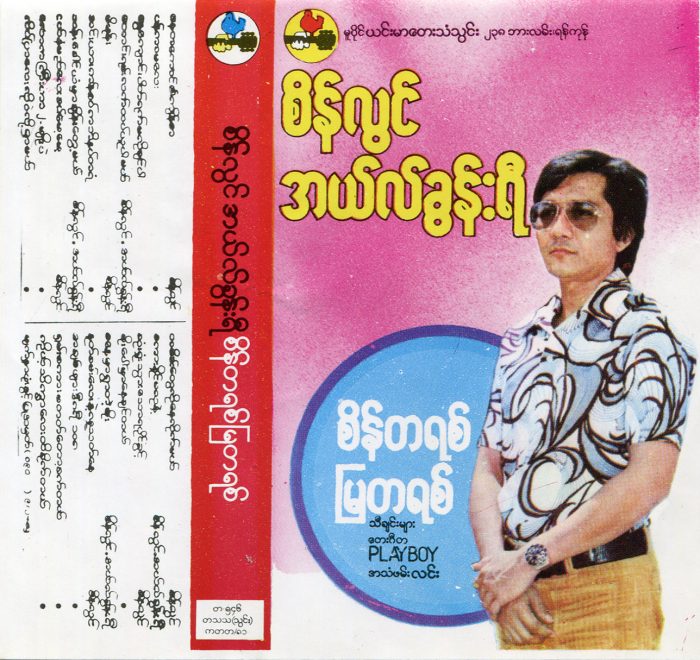

創成期におけるステレオ歌謡は洋楽のカバー曲が多く、1970年代、その路線で活躍したバンドPLAYBOYから、リーダーのタンナインをはじめ、パレー、セインルイン、テッカトー・エーマウン、ボーボーハンといった洋楽カバー路線の人気歌手が登場しました。一方、少し遅れて、オリジナル曲にこだわった音楽活動を本格的に展開したのが、後に国民的スターとなるシャン人歌手サインティーサインとソングライターのサイカムレイッを中心とするバンドWILD ONESです。

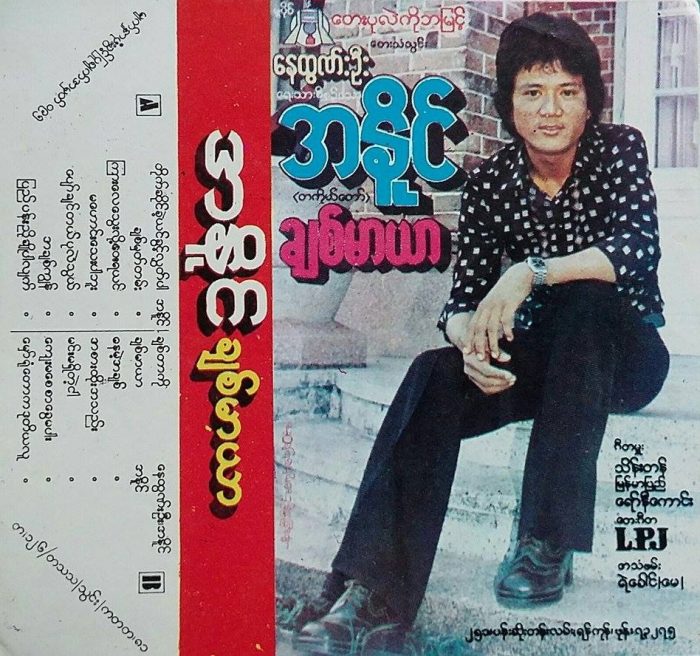

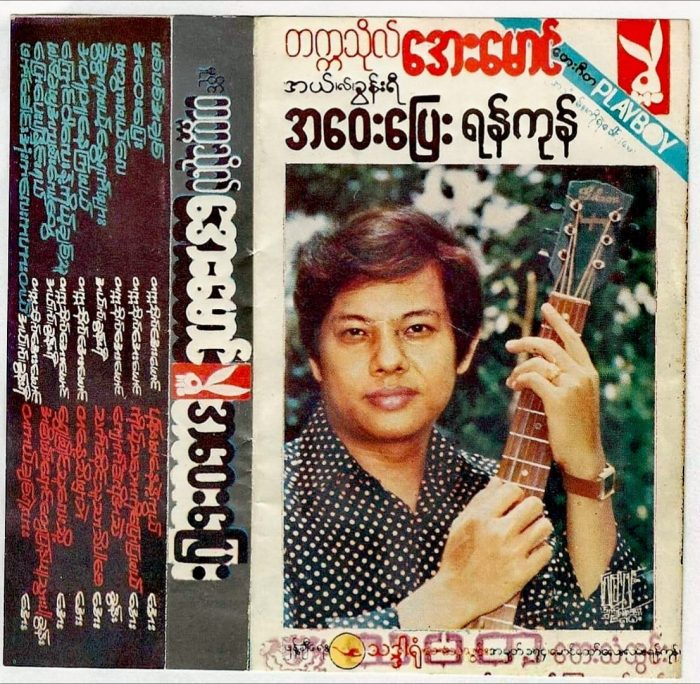

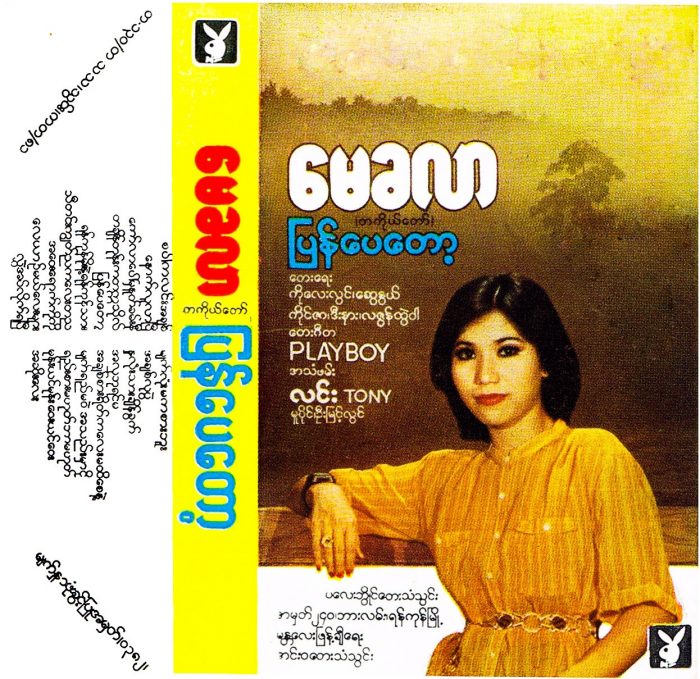

カーラボー歌謡の伝説的歌手で人間国宝とも言えるウ・アンヂーの一族は、戦後のミャンマーにおいて国産コーヒー産業の大手メーカーとして有名だが、歌謡史の側面ではステレオ歌謡誕生の立役者といえる存在。音楽一族とも言える環境の中で、ウ・アンヂーの甥や姪などを中心とするバンドPLAYBOYは、洋楽ポップスなどを積極的に取り入れ新時代のステレオ歌謡を牽引して行った。このセインルインは、バンドのリーダーであるタンナインの兄。アルバム『ダイヤモンドとエメラルドの重なり』に収録されている「他人のふりをして」は、ポール・アンカの「パパ」をカバーだが、ミャンマーではセインルインの曲として知られている代表作。

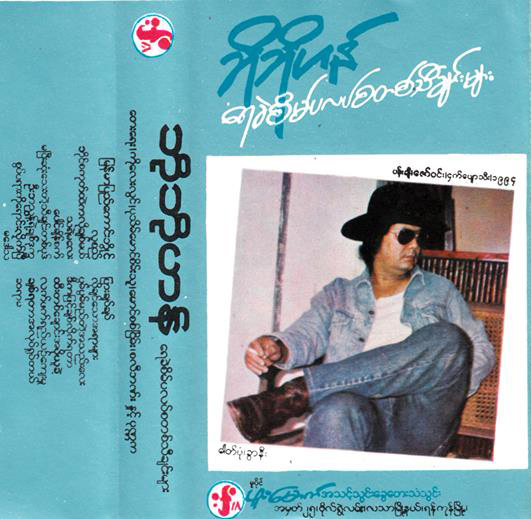

大歌手ウ・アンヂーは、カーラボー歌謡における国宝的なアーティストだが、歌手としての当時の肩書は「アマチュア・シンガー」。これは素人ということでは当然なく、音楽活動は収入を得るためのものではなかった、ということを意味している。当時の音楽業界においてはアマチュアという位置づけながら、彼の一族は新時代の大衆音楽であるステレオ歌謡誕生の種を蒔き、この新分野の人気歌手を5人も輩出している。 テッカトー・エーマウンはそのひとりで、プレーボーイ・タンナインの従兄。セインルインなどと共にPLAYBOYのメンバーとして人気を博し、欧米や日本など、海外のポップスを中心にカバー曲を数多く歌った。このアルバム『ハイウェイ』に収録されている「隠れていないで」の原曲は、森田公一とトップギャランの「青春時代」。その他にも数曲日本の歌謡曲が収録されている。

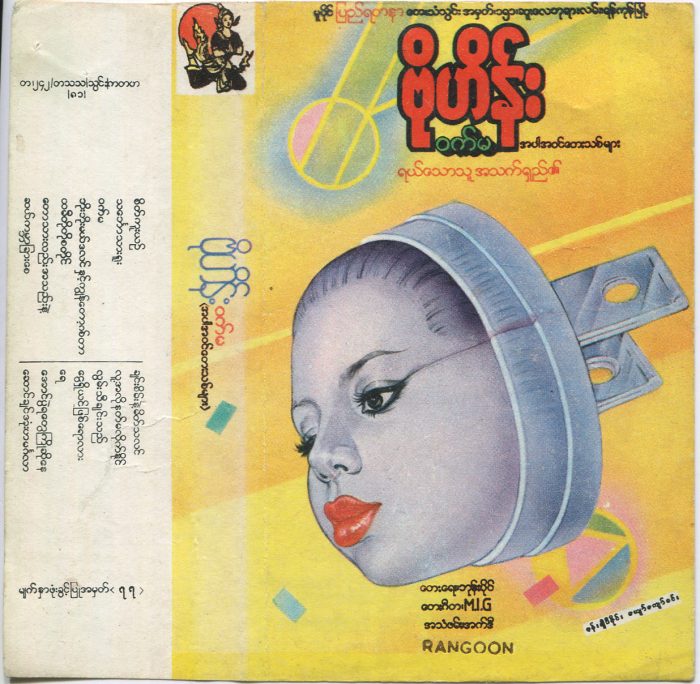

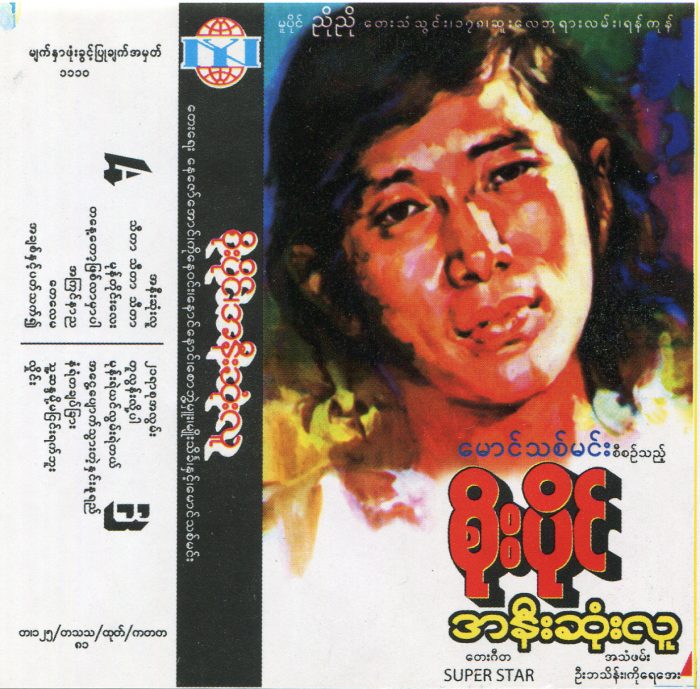

ミャンマーではボーボーハンの代表曲として知られているナット・キング・コールの「Get Out & Get Under The Moon」をカバーした「サヤーマ」。アルバム『水に浸かったプラスティック曲集』に収録されているこの曲は、かつてアウンサン将軍が結婚祝いでカレン人の同志から送られたとされる、夫人との古いラブソング。ボーボーハン以降、多くの歌手によって歌い継がれているが、そもそもこの原曲は「サヤーマ」よりずっと以前の戦前、カーラボー歌謡として既にカバーされている(曲名は「ヤディードーウー(春)」)。カーラボー・バージョンとステレオ・バージョンとで、それぞれ歌詞と曲のアレンジが異なり、別々の曲として現在に至るまで歌い継がれている。

ステレオ歌謡のコーバイン・タンズィン(オリジナル曲)自体は、創成期の1960年代から作られ、前出の「ママ、恋人が欲しいよ」、アコーディオン・オウンヂョーやラーショー・テインアウンのヒット曲などがありました。しかし曲自体は全体的にまだ多くなく、そうした中で、オリジナルにこだわった活動を展開したWILD ONES登場は、ステレオ歌謡史における新たな1ページと言えるでしょう。シャン語で最初の作品を出したあと、1973年にビルマ語で改めてアルバムをリリース。その後80年代にかけて次々とコーバイン・タンズィンのアルバムを発表したWILD ONES。サイカムレイッによる親しみやすいメロディーと意味深い歌詞をサイティーサインが歌いあげて人々の心をつかみます。こうしてWILD ONESは複数の歌手を擁する大編成のバンドとなり、PLAYBOYと並ぶ人気スター集団となっていきます。コーバイン・タンズィン路線で同世代のスター、キンマウントーとそのバンドが登場したのもこの時期ですが、彼らが不動の人気を獲得したのは80年代に入ってからと言っていいでしょう。

コーバイン・タンズィン路線の歌手たちはバンドに属していることが多く、キンマウントーは学生時代に結成したバンドを経て「ミッスィマライン」のリードボーカルとして20年ほど活動。数多くの作品を残しているスター歌手ほど代表作はひとつにしぼりがたいが、キンマウントーの場合は異例といえるほど明確。彼を不動の大スターに押し上げた1984年の『マハーサンドゥー(素敵な貴女)』は、あまりのヒットに、収録されている曲をモチーフとした映画が製作されたほど。映画によって主題曲が有名になることはよくあるが、これは逆。キンマウントーの物静かな人柄そのものの牧歌的で心休まる「ダンダーイー(伝説)」という曲が、同名の映画(メータンヌ主演)となり、1994年に日本でも公開された。

1970年代から80年代にかけては、こうしたコーバイン・タンズィン路線の歌手がぞくぞくと登場して人気を集めます。

男性ではルワンモー、ソーパイン、カイントゥー、カイザー、ソールインルイン、トゥーエインティンといったところが代表的なスターです。時にコピーチューンを歌うこともありますが、いずれもコーバイン・タンズィンを中心に据えて自己の音楽活動を展開しています。楽曲は他のソングライターから提供される場合もありますが、自作も多く、現在に至るまで歌い継がれているヒット曲も生み出しています。

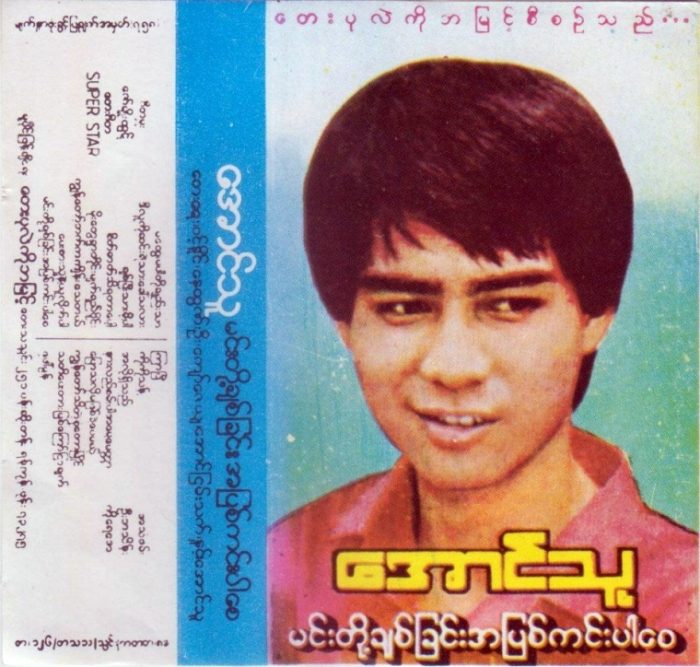

かつてアジアの先進的なポピュラー音楽だったカーラ ボー歌謡に対して、半鎖国体制下で誕生したステレオ歌謡は、時代から取り残されている。そう感じていた歌手たちの中には、閉塞感から海外へ移住する者もいた。直接的動機は一律でないが、ラーショー・テインアウン、プレーボーイ・タンナイン、パレー、ミャンマーピー・テインタンなどの大スターが米国や豪州に移住。ただ、国を離れて新しい作品を発表せずとも、いずれの歌手たちも、その人気は衰えなかった。当時の体制下では、歌手であれ誰であれ、チャンスがあれば国を離れることに違和感はなかったからだ。人気歌手ソーパインもそのひとり。渡米後も本国でのヒット曲は色あせることなく、人気を保持。特に、作家であり詩人でもあるソングライターのマウンティッミンが曲を提供した作品が有名。時にむせび泣くように情感を込めて歌うソーパインのアルバム『一番近い人』は、そのヒットで続編が制作された代表作のひとつで、その表題曲は後年歌姫メースウィもカバーした。ソーパインは比較的コピーチューンも多く、ステレオ歌謡創成期、ヌエジンウィンと日本の歌謡曲のカバーアルバムもリリースしている。

80年代を代表する男性人気歌手のひとりであるカイザー。その人気は、当時の二大人気女性歌手といえるメースウィとメーカラーが彼をめぐって云々という万人が知る噂がある程。歌手としてだけでなく、ソングライターとしても活躍した彼の代表作のひとつが「キッスパナディー川のさざめき」。国際的にはカラダン川として知られているこの川はヤカイン州における母なる大河で、ちょうどミャンマーにおけるエーヤワディー川に相当する。これをモチーフにして、ヤカイン人であるカイザーが同胞のソングライターと共同で書いたこの曲は、ステレオ歌謡における名曲のひとつ。これが収録された同名のアルバムは、コピーチューンも含むつくりとなっており、カイザー及びこの時代のステレオ歌謡を知る格好の作品と言える。

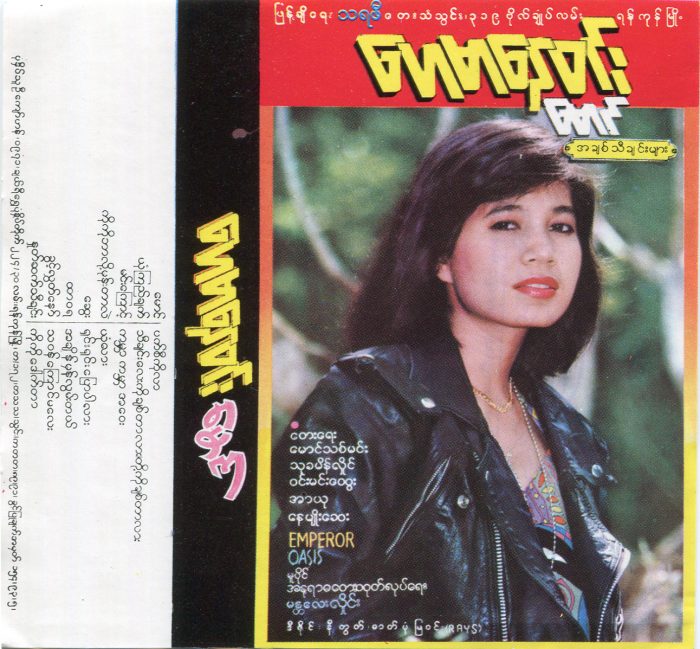

ツッパリ風の革ジャン姿。ハードロックを想起させるアルバムジャケット。写真から垣間見えるソールインルインの硬派なイメージとは裏腹に、その歌声は甘く、時に物悲しい。その意外性は彼の魅力の一端。そうした男の心情を味わい深く表した曲をはじめ、数多くの魅力的なヒット曲を放ったシンガーソングライターのソールインルイン。80年代を代表する大スターのひとりであるにもかかわらず、1999年、36歳の若さで亡くなった彼の残された写真は限られており、映像に至ってはごく僅か。もはや伝説的な存在ともいえるソールインルインの代表作『僕が知らない僕』に収録されている「同情すべきだった」はソングライターとしての力量が発揮された名曲。後にカリスマバンドとなるIC結成の下地となったSUCCESSの演奏も聴きどころ。

パレー、エルクンイー、ティンモーカイン、ミャティダーといったステレオ歌謡初期の人気女性歌手を輩出したスーパーバンドPLAYBOY出身のメーカラー。1982年のアルバム『もう帰れ!』の表題曲は、彼女のテーマソングとも言える溌剌としたナンバー。また、カーラボー歌謡からステレオ歌謡にかけて活躍したソングライターのコーレールインにとっても代表作といえるこの曲は、米国女性歌手ベティー・マディガンの「Dance Everyone Dance」が原曲。多くのオリジナル曲を書いたコーレールインだが、ミャンマーは著作権に関する国際条約に未加盟で、加えて音楽界では作詞者と作曲者を分けず「テーイェー・サヤー(ソングライター)」とする慣例から、カバー曲も自作に含まれている。ステレオ歌謡おいて最も成功した著名なソングライターのひとりであるトゥーカメインフラインに至っては、作品のほぼ全曲が外国のカバー曲。声調言語であるビルマ語の歌詞は、メロディーに合わせて言葉が巧みに選ばれ、また逆に歌詞に合わせてメロディーが微妙に変化するため、曲作りにおける作詞と作曲は切り離しがたい職人技の作業。したがってカバー曲であっても、そこにビルマ語の歌詞をのせて完成した曲は、そのソングライターの曲なのだ。 そのようにして完成し大ヒットした「もう帰れ!」は、ミャンマーにおいて、コーレールインが作ったメーカラーの曲として浸透しステレオ歌謡におけるスタンダードナンバーとなっている。

メースウィとヘーマーネーウィンといえば、1980年代末~90年代末におけるステレオ歌謡の2大人気女性歌手。共に親が高名な芸能人であり、歌手としては伝統歌謡からステレオ歌謡まで幅広くカバーし、自身も覚えていないほど膨大な数のアルバムをリリース、といったところが共通点。そんなヘーマーネーウィンは、ステージで巧みなトークを繰り広げるメースウィとは異なり、そのスタイルは至って寡黙。リップサービスや写真撮影といった歌そのもの以外の活動は苦手だとか。そう語る彼女のレパートリーがコピーチューンとピャンソー・テーでほぼ占めるられているのは、まさに歌うことに専念する職人魂のあらわれといえる。 そんなヘーマーネーウィンの真骨頂と言える作品のひとつが1993年のアルバム『マウン』。その表題曲の原曲は、メースウィが1983年にリリースしたアルバム『エチオピア』に収録されているナンバー。それをヘーマーネーウィンがリバイバルし、澄んだ歌声で見事に歌い上げて大ヒット。これによってさらに輝きを増した名曲「マウン」。メースウィ自身に「これは私の曲」とあえて言わせしめるほどの名演となった。

1983年、100人以上が出場した歌唱コンテストで優勝して歌手デビューを果たしたミミウィンペー。初期にコピーチューンのアルバムをリリースした後、コーバイン・タンズィン中心にシフト。1987年から数年休止した後、活動を再開。90年代を代表する女性歌手のひとりとなった彼女は、人気歌手の多くがプロデューサーの企画に応えて数多くアルバムをリリースする中、自らのアイデアなり構想なりを具体化させるための要望を作曲家に提示するなどして、1年ほどかけて丹念にアルバムを制作。キンマウントーなどの創造的なミュージシャン仲間と連携しながら音楽活動を展開した。そんなアーティスト肌とも言えるミミウィンペーは映画の分野でも歌で活躍。大女優メータンヌが劇中で歌うシーンで吹き替えを担当。1994年に日本でも公開された『ダンダーイー~パガン・愛の伝説』では哀愁をおびた歌声が、場面の雰囲気を盛り上げ、重要な役割を果たした。サントラ盤アルバムに収められている「花を愛する人」は、今も歌い継がれている名曲。

洋楽をビルマ語で歌うことから始まったステレオ歌謡は、コーバイン・タンズィン(オリジナル曲)のヒット曲も数多く生み出し、新たな大衆歌謡として幅広い人気を獲得していきます。外国からの影響がベースにある新ジャンルですが、同時にカラボー歌謡からの流れもあり、伝統歌謡を好む層からの支持も得ていきます。

カーラボー歌謡は、かつて伝統歌謡に欧米の楽器を取り入れて登場しましたが、この新時代において、今度は電気楽器を取り入れたのです。そうした曲は、伝統的なミャンマー色濃厚な曲調(ミャンマー・タンズィン)であっても、エレキバンドによる演奏であるためBBSでは放送されません。よってそれはもはやカーラボー歌謡ではなくステレオ歌謡となります。

こうした流れはカーラボー歌謡を得意とするスターのいわばステレオ歌謡進出によって促進されます。ミャンマーでも映画界と歌謡界をまたにかけて活躍する人気スターは珍しくありません。1960年代から歌手としても活躍している俳優のゾーワンや女優のチョーピョウン、70年代に登場した俳優でもあるトゥーマウンいった人気スターが、1970年代にステレオ歌謡のアルバムもリリースします。元々カーラボー歌手といえる彼らですが、ステレオ歌謡のエレキバンドをバックにミャンマー・タンズィン調、さらに洋楽調の曲を歌うのは、むしろ自然な流れ。映画スターには幅広いファンがいて、ゆえにお得意のミャンマー・タンズィン調から洋楽調まで幅広く求められるのです。かつてカーラボー歌謡がそうだったように、新時代の流行歌謡と言えるステレオ歌謡には、さまざまなスタイルの音楽が混在しています。

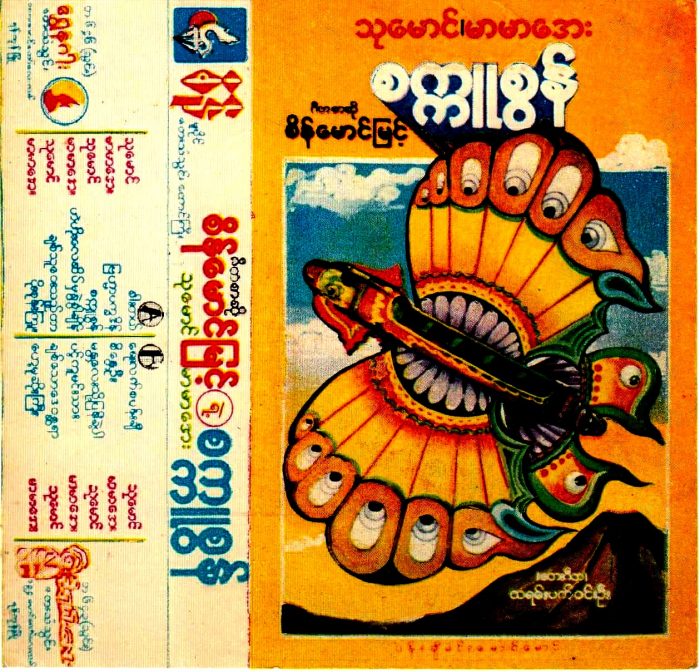

伝統歌謡の女王マーマーエーとのアルバム『紙飛行機』は、個性的なジャケットで膨らむ期待通りの傑作。トゥーマウンの表題曲をはじめ、伝統楽器とエレキが唸る演奏をバックに伝統歌謡の名手だからこその競演は必聴。マーマーエーの「ホタル」(※クリック)は感涙もの。

ここでステレオ歌謡の路線を、大雑把に大別します。

●コピーチューン(洋楽コピー)路線

●コーバイン・タンズィン(オリジナル)路線

●ミャンマー・タンズィン(伝統音楽)路線

その中でユニークなのが、コピーチューン路線のバンドPLAYBOYにおいてリードギターを担当していたミャンマーピィー・テインタンです。彼は、歌手としても人気者で、バンドLPJ(Love Peace and Joy)を結成して70~80年代を代表するスターのひとりとなります。彼は自己の音楽において「ミャンマー・タンズィン」を洋楽ポップス調の曲の中に取り入れて摩訶不思議に融合させたコーバイン・タンズィン(自作曲)を作り上げていきます。こうした融合サウンドと共に、一方では洋楽のコピーチューンを歌いつつ、時にはミャンマー・タンズィンだけのアルバムを作るといった幅の広い活動を展開します。

ミャンマーピィー・テインタンのように、カーラボー歌謡出身ではない新世代によるミャンマー・タンズィン路線は、70年代後半に登場したミンアウンが引き継いで代表的なスターとなります。独特なミャンマー的メロディーをエレキで奏でて情感一杯に歌いあげるミンアウン節。ミャンマー・タンズィン調ステレオ歌謡とも言うべき特徴的なサウンドのアルバムを80年代から90年代にかけて発表し、根強い人気を獲得していきます。外国人にとって、彼の曲はどれも同じに聴こえがちで区別するのが容易でありませんが、聴き慣れない音楽とは概してそういうものでしょう。この路線においては、アナイン、アウントゥーなどの男性歌手が人気を集め、数多くのアルバムをリリースします。

ミャンマー・タンズィン路線としては、伝統音楽をベースとして1976年に登場したボーヘインがとてもユニークな存在。伝統楽団の演奏による洋楽ポップスのコピーチューン、その逆を行くエレキ楽器によるミャンマー・タンズィン、ヒット曲の替え歌など、娯楽性を前面に出しつつ意欲的な音楽活動を展開した奇才です。伝統音楽に新しい要素を取り入れて娯楽性を前面に出すスタイルは、歌手である娘ビバヘインに引き継がれ、2000年代に伝統音楽とラップを融合させたユニークなサウンド作りへと結実していきます。

上記のような融合路線に限らず、この国ではステレオ歌謡の歌手全体にとって、伝統的なミャンマー・タンズィンは身近な存在です。したがって、異なるジャンルともいえる伝統歌謡のアルバムをリリースする歌手は珍しくありません。そのように両分野で大活躍した人気スターとしては、男性では上記のルワンモーが断然際立っています。また女性では、メースウィやヘーマーネーウィンなどがミャンマー・タンズィンのアルバムも数多くリリース。80年代末に登場したニニウィンシュエはミャンマー・タンズィンで本領を発揮しますが、ステレオ歌謡の作品も数多く発表して人気を博します。その他の歌手たちも少なからず、程度に差こそあれステレオ歌謡一辺倒ではなく、時に伝統的なミャンマー・タンズィンの作品を発表しています。ステレオ歌謡の歌手は人気が出ると、アルバム制作者側からそのような企画も持ち込まれ、音楽的な幅の広さが求められます。そして皆がそれに応える力量を兼ね備えているのです。

しかしそうした中で、あくまでも洋楽スタイルを貫いたのが、80年代以降に登場したゾーウィントゥッやレーピューといったミャンマーロックのスターです。