ここでは、ミャンマー料理店を中心に、ミャンマー人が経営する料理店を取り上げます。

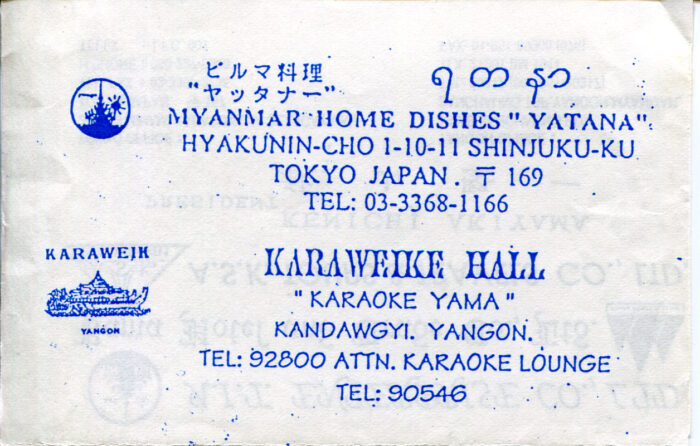

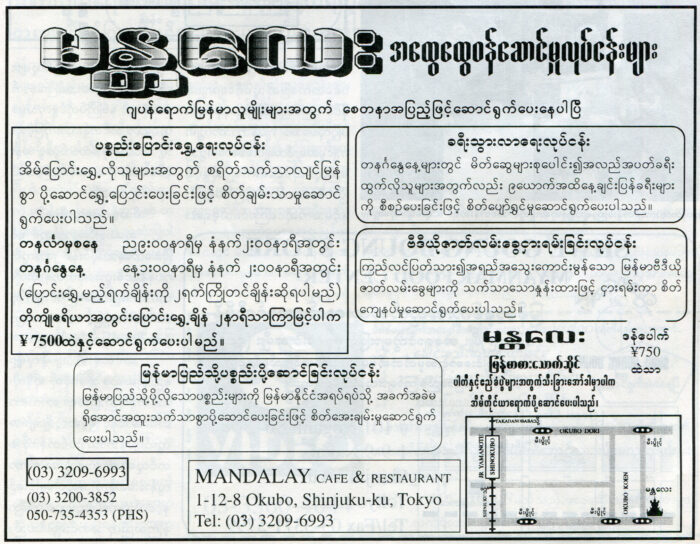

日本初のミャンマー料理店は、遡ると1970年代末頃に早稲田駅付近にあったのではないかという説がありますが、一般的には、本国での軍事政権成立後、在日ミャンマー人コミュニティー成立初期の1991年に新大久保で開業した料理店「ヤッタナー」が元祖とされています。ただ、当時を良く知る古参の在日ミャンマー人の間では、日本初のミャンマー料理店は秋葉原の「バガン」とされていて、在日ミャンマー人伝統舞踊団「ミンガラードー」結成の記念すべき話し合いが、1991年、ミャンマー料理店「バガン」で行われた、と関係者によって記録されています。

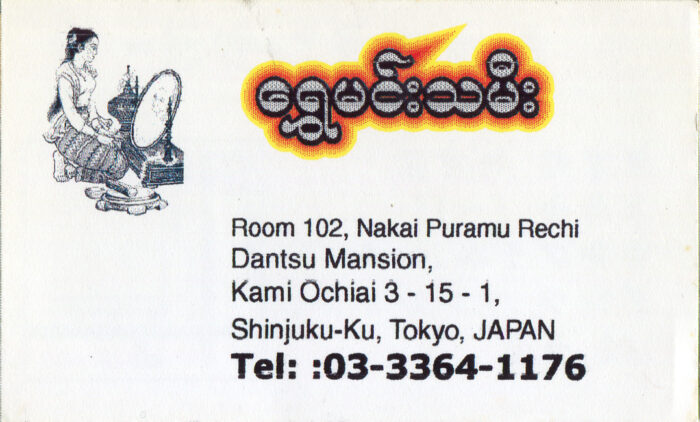

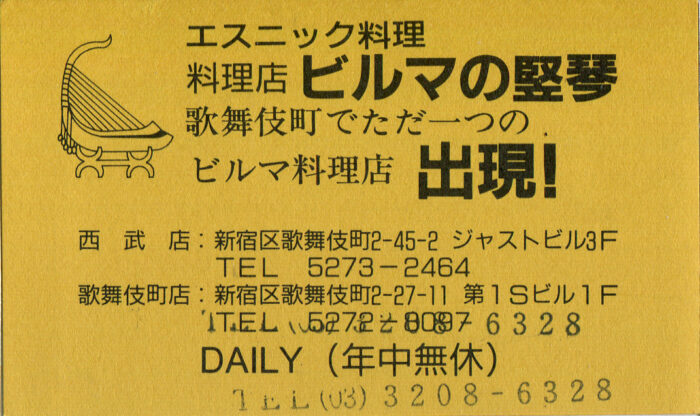

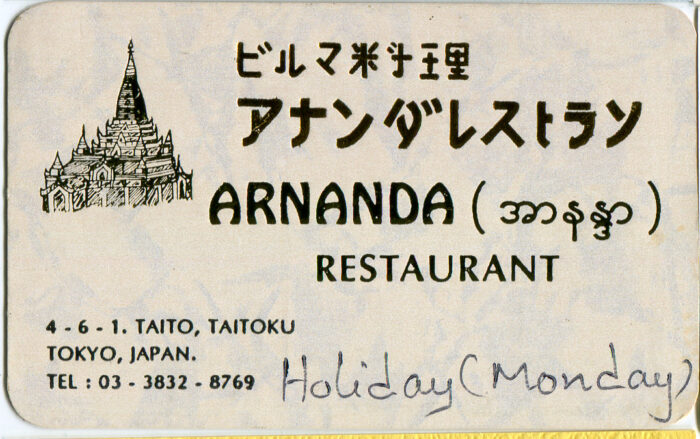

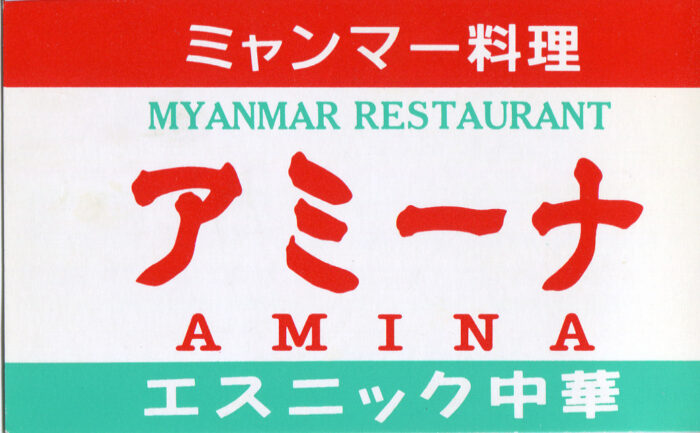

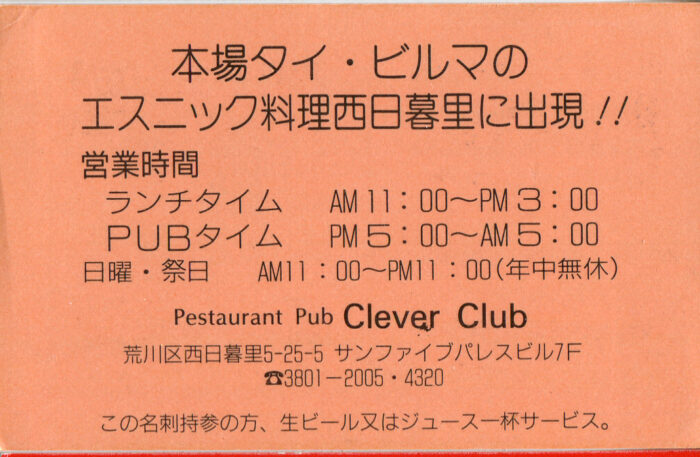

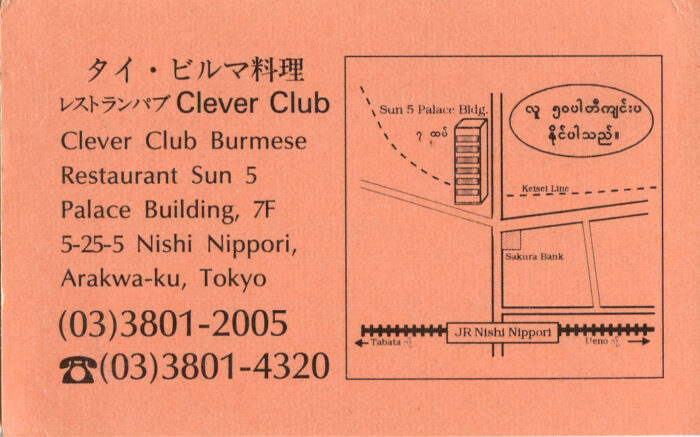

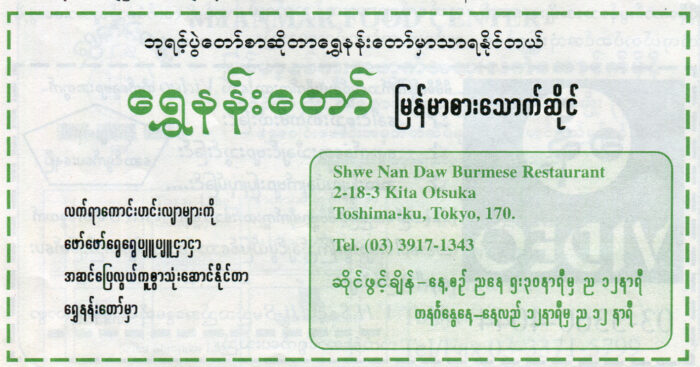

以後、90年代から00年代初頭にかけてのミャンマー人口増加に伴い、新宿区や豊島区あたりにミャンマー料理店が増えていきました。とりわけミャンマー料理店が多かったのは、80年代後半からミャンマー人街となっていたリトルヤンゴン・ナカイ。西武新宿線の中井駅付近を流れる妙正寺川沿いあたりに、92~93年頃に「シュエミンダミー」、「トップ」、「ザガワー」などが開店。同時期に歌舞伎町や百人町などに「ビルマの竪琴」が開店。他に大塚、池袋、御徒町、外苑前、西日暮里など都内の各地にミャンマー料理店が開店しました。この当時は、現在リトルヤンゴンと言われている高田馬場にまだミャンマー料理店は一軒もありません。ここでの初登場は、97年です。

のトップ-700x506.jpg)

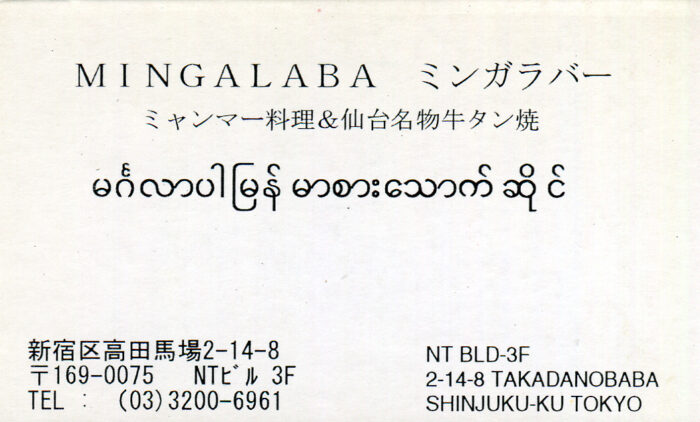

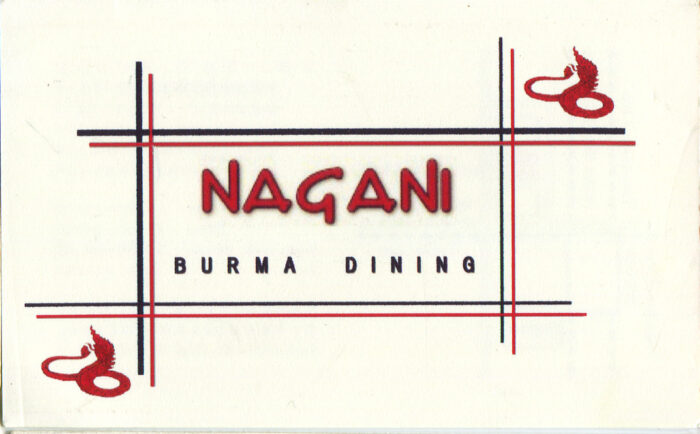

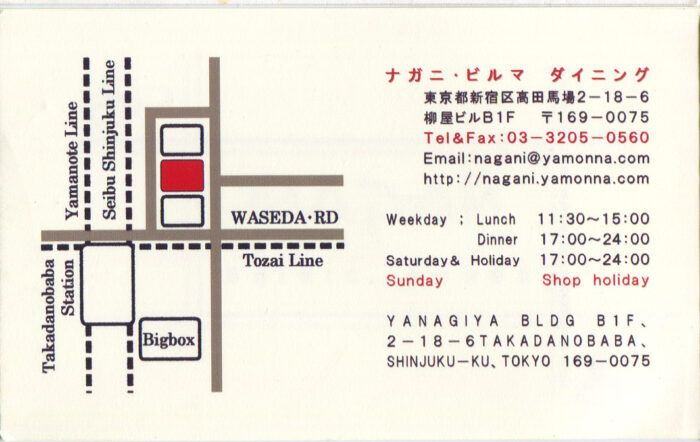

リトルヤンゴンは、1995年頃から中井から高田馬場に移行していきます(※その要因についてはこちら)。そして1997年、高田馬場における最初のミャンマー料理店として「ナガニ」が4月に開店し、同年11月に「ミンガラーバー」が続きます。99~02年にかけてはこの町における出店ラッシュで12店も開店し、ここは一気にリトルヤンゴン化していきました。

ただ、これほどまでに多くのミャンマー料理店が高田馬場にできても、それを認識する日本人はほとんどいませんでした。現在もなおミャンマー料理店の認知度は決して高いとは言えませんが、当時はほぼ「ゼロ」近い状態。なぜなら店の大部分は日本人向けの“エスニック”料理店ではなく、在日ミャンマー人向けだったからです。店内に日本語表記がないことも珍しくなく、一般の日本人から注目されることはまったくと言っていいほどありません。それは当時のミャンマー人がおかれた状況を反映するものでもあったと言えましょう。そのような形でディープなミャンマー料理店が、都内を中心に人知れず増えていきました。

しかし2003年から5年間に渡って行われた入管・東京都・警視庁の共同宣言による一斉検挙によって、ミャンマー人コミュニティーは一時期活気を失い、ミャンマー料理店も次々と閉店を余儀なくされました(※詳細はこちらを参照)。しかしそうした困難な状況も、2008年頃から好転し、本国の民主化が定着したかに見えた2019年ころには、首都圏の東京都内、川崎市、横浜市などに20店ほどにまで増えていきました。

2010年代末あたりには、共同宣言による一斉検挙と本国の民主化が相まって、安定した正規の在留資格の在日ミャンマー人が増え、それによってコミュニティーには新たな変化の兆しが見られるようになりました。

ミャンマー料理店というのは、不安定な状況にあるミャンマー人にとっては心のよりどころでもあります。しかし正規の在留資格者増加が、皮肉なことにミャンマー料理店の減少を引き起こしてしまったようなのです。ただ、その一方で都内とその周辺では、祖国の料理ではなく、それまでの経験を生かしてミャンマー人が開店した居酒屋や焼肉店などが以前よりさらに増え、日本人が従業員として雇われているという状況も見られるようになりました。

このような減少傾向のミャンマー料理店でしたが、2020年から始まったコロナ禍によって状況が変化します。この時期から、再び増加傾向に転じたのです。

コロナ禍であえて新規開店するミャンマー料理店。ある女将さんに尋ねたところこんな答えが返ってきました。

「コロナだからチャンスなんだよ」

日本のミャンマー料理店は、ほぼ100%ミャンマー人経営です。ミャンマー人にとって、日本経済の悪化はむしろチャンス。条件の良い物件が借りやすくなるからです。こうしてコロナ禍には高田馬場だけでもミャンマー料理店が20軒ほどにまで増えてきました。そして21年のクーデターによって来日するミャンマー人が急増すると、店の増加傾向に拍車がかかります。本国が民主化した時期からミャンマー料理店の高田馬場への集中傾向は続いていますが、2022~23年は、高田馬場にリトルヤンゴンが移行した時期の99~02年以来のいわば第2次出店ラッシュ。高田馬場だけでなく、昨今はとりわけ駒込での動きが活発です。(2023年11月15日 加筆)

首都圏以外の動きとしては、近年突出しているのが大阪です。

ここ10年ほどの動きを見てみると、もともとミャンマー人が圧倒的に多い東京は、ここ10年間でのミャンマー人の増加は3.4倍に対して、大阪は何と33倍。他地域がせいぜい10倍程度なので、際立っています。

そうした状況はミャンマー料理店の数にも反映し、府内で2023年には4軒も新たにオープンしました。

また大阪に特徴的なのは、日本人が経営するミャンマー料理点があるという点。このページは「ミャンマー人の料理店」と銘打っていますが、それは日本人経営の店を排する、という意味ではまったくありません。ミャンマー人が経営しているミャンマー料理店以外も含む、というのがその主旨です。つまり、いままでミャンマー人が経営に関与していないミャンマー料理店は、確認している範囲で言えば皆無だったので、ミャンマー人経営というのが言わずもがなの大前提だったのです。そして現在でも首都圏はそのような状態で、日本人はここに手を出しません。かつて、唯一、日本初のミャンマー料理店と言われている新大久保にあった「ヤッタナー」では、日本人男性が経営の一端を担っていましたが、それはミャンマー人とのご夫婦だったのです。それが、大阪では、日本人だけで経営しているお店があるようなのです。

今後、大阪では、さらに動きが活発になっていくことが予想されます。

いずれにせよ、このコーナーのタイトルは変えませんが、日本人経営の店も含む形で、ミャンマー料理店及びミャンマー人が経営する店をリストに加えていきます。(2024年1月26日加筆)

2001年から始めたこのコーナーの前書きは、変化するミャンマー料理店事情に応じて何度も書き直してきました。しかし2023年11月の大幅な書き換え以降、「加筆」という形で書き「足し」、どのような変化があったかがわからなくなるような書き「直し」はしないことにしました。

本国での民主化が進行する中、ミャンマー料理店、とりわけ高田馬場の店は、減少が進んでいたことはすでに述べた通りで、2019年には11店にまで減りました(詳細はこちらを参照)。しかし現在(2025年)は、2022年から始まった第2次出店ラッシュがますます加速しています。リトルヤンゴンと言われる高田馬場については、コロナ禍以降、ミャンマー料理店が増え始め、2022年頃は、かねてより第2のリトルヤンゴンとも言われている大塚から高田馬場へ店舗を移転する動きさえありました。しかし、高田馬場には20店ほどあり、すでに飽和状態気味となっており、物件の賃貸料も決して安くはありません。そうしたことも相まって、在日ミャンマー人が急増する最中の2024年は、高田馬場における出店は4軒にとどまり、その一方で著しく伸びたのは大塚~駒込の一帯でした。

リトルヤンゴン高田馬場というのは、新宿区高田馬場と豊島区高田の一帯が対象地域で、その範囲内にミャンマー人の料理店が24軒も集中しています。そのような集中度ではないものの、大塚から駒込というやや広範囲の中に30軒あります。とりわけかねてより第2のリトルヤンゴンともいうべき大塚には15軒が集中しています。また従来1軒程度しかなかった駒込については近年出店が著しく、今や9軒にまで達しています。この一帯は、もともと多くのミャンマー人が暮らしている土地柄だけに、物件の安さが相まって、伸びしろのある地域となり、2024年頃以降、確認できただけでも14軒開店しています。そして大塚と駒込の中間に位置する巣鴨には、ミャンマー仏教の僧院もあり、こうした流れは加速していくものと思われます。

高田馬場には、リトルヤンゴンを象徴する雑居ビルのタックイレブンがあり、輸入雑貨店などがひしめき、圧倒的な存在感を放っています。大塚~駒込にはこれほどのものはありませんが、料理店と共に輸入雑貨店も増えてきているのが現状です。(2025年3月24日加筆・訂正)

※2024年頃に開店したミャンマー人の料理店

【高田馬場】

6月8日 シュエターニー

7月20日 Mrs BABA

9月8日 シュエババ

11月3日 7 stars

【大塚~駒込】

12月22日(2023) MMビリヤニハウス

3月10日 ターリーズワ

4月1日 ソウンズィーヤー

4月9日 ヤウンニー

4月10日 VIP

4月23日 サクラS9

6月10日 韓村

7月8日 テテユワ2

7月26日 ヤナン

8月25日 シーフードワールド

9月頃? シュエリー

11月1日 ティーティーチッ

12月1日 モンニャ

3月2日(2025) クラッシック